Ethnische Herkunft, Einkommen der Eltern, Schulplätze vor Ort: Viele Faktoren wirken sich auf die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen aus. Das ist auch in der Dortmunder Nordstadt zu spüren. Ein Überblick.

Migration und Armut prägen die Dortmunder Nordstadt – etwa 78 Prozent der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund, die Sozialgeldquote liegt weit über dem Dortmunder Durchschnitt. Es herrscht soziale Ungleichheit – und auch Bildungsungleichheit. Denn soziale Nachteile prägen die Schullaufbahn von Kindern und Jugendlichen.

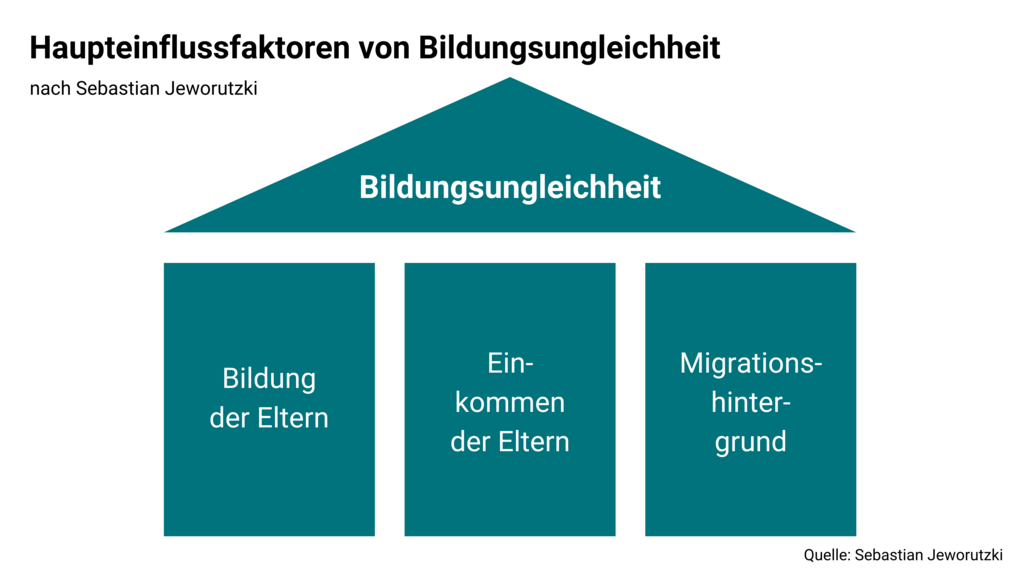

Laut Sebastian Jeworutzki, Diplom-Sozialwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Universität Bochum, gibt es zwei Aspekte von Bildungsungleichheit. Der erste Aspekt umfasse die verschiedenen Schulabschlüsse, die Menschen in ihrem Leben erlangen: Eine Person macht ihren Realschulabschluss mit 1,3, die andere schließt die Schule mit einem Abitur von 2,0 ab. „Wenn wir von Bildungsungleichheit sprechen, meinen wir in der Regel, dass diese Unterschiede nicht nur auf die Leistung zurückzuführen sind, sondern auch auf andere Ursachen“, sagt Jeworutzki. Nicht alle Schichten der Gesellschaft haben denselben Zugang zu Bildung. Denn die soziale Herkunft eines Schülers oder einer Schülerin habe einen Einfluss darauf, wie er oder sie im Bildungssystem zurechtkommt und welcher Abschluss am Ende erreicht wird. „Bildungsungleichheit gab es schon immer und wird es sicherlich auch immer geben“, erklärt Jeworutzki. „Es verändert sich bloß, wie sich diese Ungleichheit äußert.“

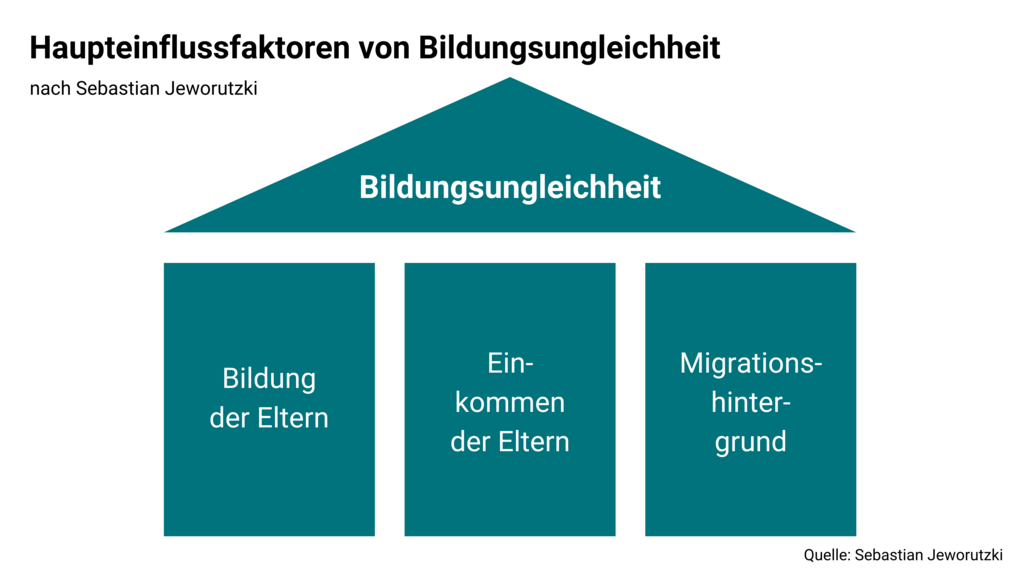

Bei Bildungsungleichheit spielen Jeworutzki zufolge vor allem das Einkommen und das Bildungsniveau der Eltern, aber auch die ethnische Herkunft und Migration eine große Rolle: „Die ökonomische Situation in den Familien ist der stärkste Prädiktor für die Leistung der Schüler und Schülerinnen.“ Ein Beispiel: Eltern mit höherem Einkommen können ihren Kindern Nachhilfe finanzieren und Bücher kaufen, während ärmere Familien diese Möglichkeit weniger haben. „Damit verbunden ist aber auch Bildung in der Familie“, fügt Jeworutzki hinzu. Eltern mit höherer Bildung können ihm zufolge ihren Kindern bestimmte Fertigkeiten und Haltungen auf den Weg geben, die einen größeren Bildungserfolg ermöglichen. In der Regel haben diese Eltern auch ein höheres Einkommen.

Dazu kommt, dass laut der Bundeszentrale für politische Bildung und auf Basis der Mikrozensus-Ergebnisse von 2018 Schüler*innen vergleichsweise häufig dieselben Schulformen besuchen wie ihre Eltern. Kinder, von denen mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat, besuchen zudem häufiger ein Gymnasium. „Für die Kinder werden also schon relativ früh die Weichen gestellt“, schlussfolgert Jeworutzki. In NRW entscheide sich nach der vierten Klasse, wie der Lebensweg der Schüler*innen weitergeht – dabei wird die Wahl der weiterführenden Schule von Aspekten beeinflusst, die nichts mit der direkten Schulleistung zu tun haben. Auch Zuwanderung sei ein solcher Einflussfaktor von Bildungsungleichheit. Jeworutzki zufolge spiele dann für die Kinder und Jugendlichen beispielsweise eine Rolle, wie gut ihre Deutschkenntnisse sind und wie gut ihre Familie sie bei der Bildung unterstützen kann.

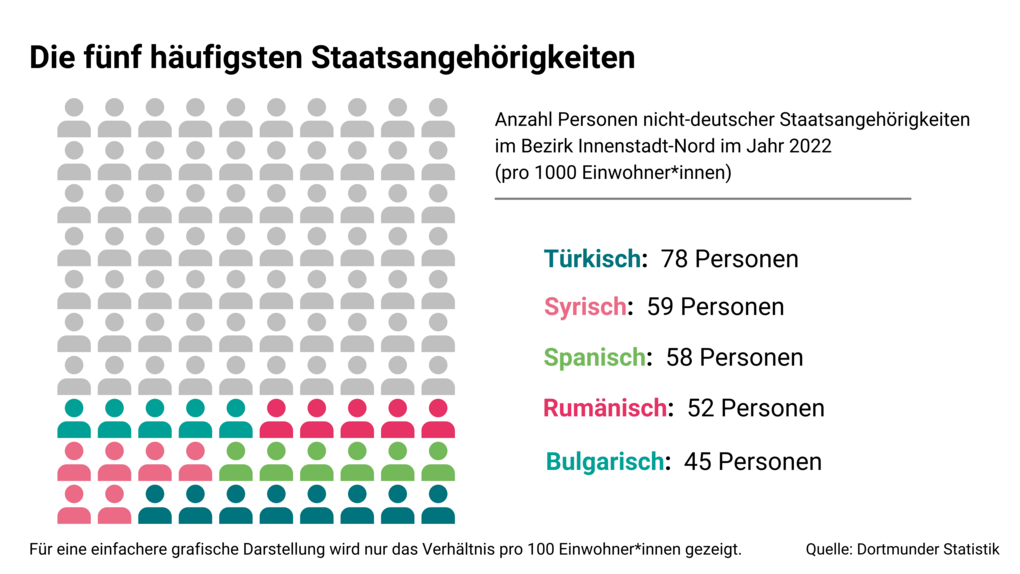

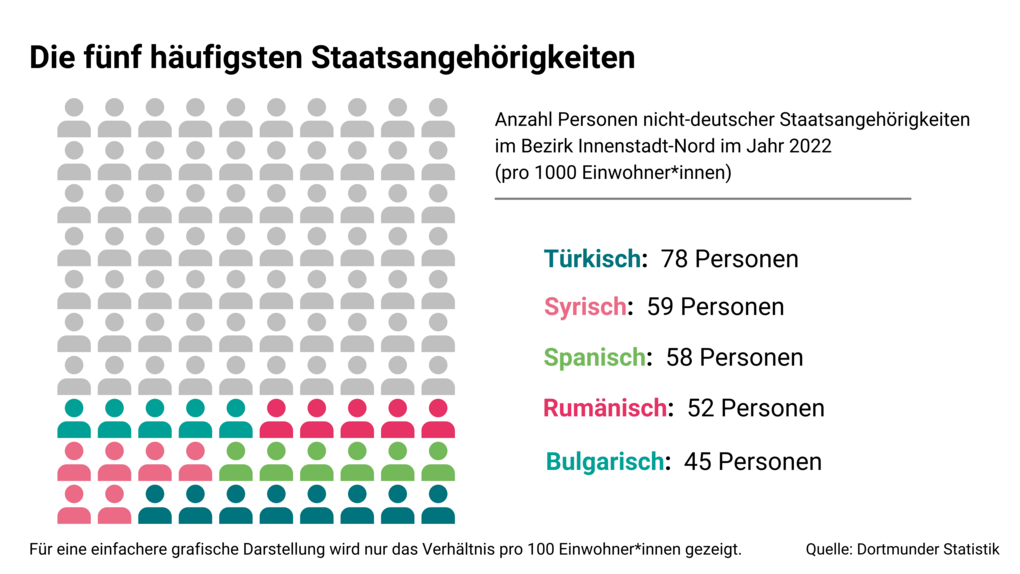

Gerade der letzte Punkt – die Zuwanderung – ist im Hinblick auf die Dortmunder Nordstadt wichtig. Der Stadtbezirk ist bekannt als Ankunftsquartier für Zuwanderer: Im Jahr 2022 hatten etwa 47.000 der 60.000 Einwohner*innen in der Nordstadt einen Migrationshintergrund und über die Hälfte keine deutsche Staatsbürgerschaft.

Viele zugewanderte Schüler*innen müssen neben dem üblichen Lehrplan noch an ihren Deutschkenntnissen arbeiten. „Natürlich haben es die Kinder schwieriger im deutschen Schulsystem, wenn sie die Sprache noch nicht können“, so Jeworutzki. Zu den Sprachbarrieren kommt in der Nordstadt zusätzlich Armut hinzu. In dem Stadtteil beziehen im Jahr 2019 pro 1.000 Einwohner*innen 104 unter 15-Jährige Sozialgeld. Im Vergleich zu anderen Dortmunder Stadtbezirken ist diese Zahl besonders hoch und somit auch das Risiko, von Bildungsungleichheit betroffen zu sein.

In der Nordstadt sind die Ausgangslagen für Bildungserfolg also schlechter als in anderen Stadtteilen Dortmunds. Das sieht man nicht nur bei der sozialen Herkunft der Schüler*innen, sondern auch an den Schulen. „In der Nordstadt haben wir auf sehr kleinem Raum sehr viele Schulen, die strukturell mit schwierigen Voraussetzungen arbeiten“, erklärt Jeworutzki. Dies zeigt auch der Schulsozialindex, welchen er zusammen mit dem Sozialwissenschaftler Jörg-Peter Schräpler entwickelt hat.

Der Index kategorisiert Schulen nach dem benötigten Unterstützungsbedarf in neun Stufen und berücksichtigt dabei Aspekte wie Armut, Zuwanderung, Sprachkenntnisse der Schüler*innen und besondere sonderpädagogische Förderschwerpunkte. Je höher die Stufe des Index ist, desto mehr Unterstützungsbedarf besteht an der entsprechenden Schule. Alle sieben Grundschulen der Nordstadt wurden für das kommende Schuljahr 2024/25 der höchsten Stufe zugeordnet – hier gibt es in Dortmund also besonders viel Unterstützungsbedarf. Und auch in der Sekundarstufe II sind die Schulen in den höchsten Kategorien zu finden.

Die Nordstadt ist allerdings kein Einzelfall, was Bildungsungleichheit und die damit verbundenen Einflussfaktoren angeht. „In allen großen Städten gibt es regionale soziale Segregation. Es gibt Viertel, wo viele arme Menschen leben“, erläutert Sebastian Jeworutzki. „Das spiegelt sich natürlich auch in den Schulen und Bildungschancen der Kinder wider.“ Stadtbezirke, in denen Bildungsungleichheit stärker zu finden ist, sind also ein großstädtisches Phänomen.

Es werden immer wieder Maßnahmen gegen Bildungsungleichheit ergriffen, so auch in Dortmund. Jeworutzki zufolge ist zunächst wichtig, insbesondere Schulen zu fördern, die viele Schüler*innen mit besonderem Unterstützungsbedarf haben. Hilfreich wäre dort mehr Personal. „An Schulen mit schwierigen Ausgangsbedingungen brauchen die einzelnen Schüler und Schülerinnen mehr Unterstützung“, erläutert Jeworutzki. „Dem allen gerecht zu werden, ist schwieriger, je größer die Klassen sind.“ Mehr Personal wie Lehrkräfte, aber auch unterstützende Sozialarbeiter*innen, würde die Klassengrößen verkleinern und somit mehr individuelle Hilfe für die Kinder ermöglichen. Auch Maßnahmen wie Ganztagsangebote sind Jeworutzki zufolge hilfreich zur Verbesserung des Bildungssystems, da Schüler*innen dadurch auch nachmittags miteinander Deutsch sprechen oder Unterstützung bei den Hausaufgaben erhalten können.

In der Nordstadt hat zum Beispiel die Libellen-Grundschule das Konzept der Ganztagsklassen schon umgesetzt und bietet den Kindern neben den Lernzeiten und Projekten auch viele verschiedene AGs, in denen sie miteinander Zeit verbringen können. Die Stadt Dortmund weist auf Anfrage darauf hin, dass Eltern ab dem Schuljahr 2026/27 einen Rechtsanspruch auf Offene und somit freiwillige Ganztagsbetreuung ihrer Kinder haben werden.

Wie effektiv solche Maßnahmen sind, ist laut Jeworutzki allerdings schwierig zu messen. Insbesondere der Erfolg von kurzfristigen Projekten lässt sich nicht einfach ermitteln, weil die Schulen mit verschiedenen Ausgangsbedingungen arbeiten müssen. Ihm nach ist zur Verbesserung der Bildungssituation neben mehr Personal auch wichtig, dass die Bildung im Primar- und im vorschulischen Bereich stärker finanziell unterstützt würde. Denn in diesem Alter sei beispielsweise die Sprachvermittlung am effektivsten. Eine frühe Sprachförderung würde auch die Grundschulen entlasten, die neben dem eigentlichen Lehrstoff die Deutschkenntnisse der Schüler*innen auf das gewünschte Niveau bringen müssen. „Je früher wir ansetzen, desto effektiver sind die Maßnahmen.“

Foto: RUB, Marquard.

Sebastian Jeworutzki (42) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Sozialwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum.

Der Diplom-Sozialwissenschaftler ist Mitglied des Zentrums für interdisziplinäre Regionalforschung und hat einen Forschungsschwerpunkt in der Untersuchung der Zusammenhänge von räumlichen sozialen Disparitäten und Bildungsungleichheit. Zugleich ist er Geschäftsführer des Methodenzentrums der Ruhr-Universität Bochum und vermittelt in der Lehre Data-Literacy-Kompetenzen und den praktischen Einsatz computergestützter Analysemethoden.

Autorin und Grafiken:

Matilda Buchmann